专家警告,我们尚未为因长新冠导致的残疾潮做好准备,长新冠是一种疾病,在感染新冠病毒的人群中,包括轻症患者,有四分之一到三分之一的人在数月后仍受其折磨。一些早期的病例已经生病18个月,且看不到尽头。新冠病毒引起的生理损伤可能包括认知功能障碍和缺陷、类似于阿尔茨海默病患者的脑活动扫描结果、胃肠道免疫系统损伤、角膜损伤、免疫功能障碍、肾脏不良结局风险增加、T细胞记忆生成功能障碍、胰腺损伤以及卵巢功能衰竭。儿童也面临风险。

随着关于新冠病毒长期生理影响令人担忧的证据不断积累,以及数千万人生病无法工作,我们可能会期待领导者更认真地对待新冠问题。然而,我们看到的是,通过直接借鉴气候否认论策略,例如资助持反对意见的科学家、误导性请愿、社交媒体机器人以及歪曲科学的虚伪辩论策略,正在进行蓄意努力以淡化新冠病毒的长期健康影响。在许多情况下,这些淡化努力的资金来自与资助气候变化否认论的亿万富翁和机构相同的人。处理数百万新增加的残疾人对政府、社会服务项目、私人保险公司及其他方面都将非常昂贵。因此,许多人拥有重要的经济利益来扭曲关于新冠病毒长期影响的科学,以最大限度地减少感知到的影响。

从新冠肺炎到艾滋病研究,再到长期错误地将女性疾病视为心身疾病的历史,我们一再看到,医学与所有科学一样,是政治性的。这体现在无数方面,例如:谁提供资金、谁获得资金、哪些问题被提出、问题如何被框架、记录哪些数据、遗漏哪些数据、包含哪些类别以及谁的痛苦被计算在内。

科学家们常常愿意认为自己的工作是完全客观、完全理性、不受任何偏见或影响的。然而,由于未能认识到不存在“无处不在的视角”这一现实,他们错过了自己的盲点,并使自己容易受到恶意攻击。正如一位气候科学家在回顾过去30年时所说:“我们花了很长时间认为我们是在进行一场关于数据和理性的辩论,但现在我们意识到这是一场关于金钱和权力的斗争……他们[气候变化否认论者]将他们的激光聚焦在科学上,而我们就像猫一样跟着他们的指引。”

美国经济研究所(AIER)是一个自由主义智库,由右翼亿万富翁查尔斯·科赫资助,他投资于化石燃料、能源公用事业和烟草。该智库以其否认气候危机的研究而闻名。2020年10月,一份名为《大巴灵顿宣言》(GBD)的文件在AIER的一个私人静修会上制定,呼吁对新冠病毒采取“群体免疫”的方法,反对封锁,并认为年轻、健康的人没什么可担心的。撰写GBD的三位科学家享有盛誉,并且在政治上人脉广泛,与白宫官员交谈并在英国政府受到青睐。其中一人,牛津大学的Sunetra Gupta,曾在2020年3月发表了一篇严重不准确的论文,声称高达68%的英国人口已经暴露于新冠病毒,并且英国和意大利都已经存在显著的群体免疫水平(再次强调,这是在2020年3月)。Gupta获得了亿万富翁保守派捐助者Georg和Emily von Opel的资助。另一位作者,斯坦福大学的Jay Bhattacharya,在2020年4月合著了一篇受到广泛批评的预印本,该预印本依赖于一种有偏见的抽样方法来“证明”加州圣克拉拉县感染新冠病毒的人数比其他估计高出85倍,因此暗示新冠病毒的死亡率远低于实际水平。

倡导群体免疫的社交媒体账户中有一半似乎是机器人,表现出异常高的转发量和低内容多样性。最近《英国医学杂志》(BMJ)上的一篇文章建议,“医生、科学家和公共卫生官员认识到他们所面对的不是一场正统的科学辩论,而是一场基于意识形态和公司利益的、资金充足的、复杂的科学否认运动,这一点至关重要。”

完美科学客观性的神话将现代医学定位为一个完全独立于历史的领域。过去,女性因各种症状被诊断为“癔症”(子宫游走),黑人男性在“科学研究”的名义下被剥夺了数十年的梅毒治疗,而多发性硬化症“直到发明了CAT扫描仪,能够在脑部扫描中看到脱髓鞘病变的那一天,才不再被称为癔病性瘫痪。”

然而,并非存在一个干净的断裂点,在那之后偏见被消除,所有未知都得到了解决。黑人患者,包括儿童,对于相同的症状仍然比白人患者获得更少的止痛药。女性仍然更有可能被医生将其身体症状轻描淡写地视为心因性。近一半患有自身免疫性疾病的女性报告在她们平均花费5年时间寻求诊断的过程中被医生贴上“慢性抱怨者”的标签。所有这些都影响了记录在她们病历中的数据以及被统计的症状。

医疗数据并非客观事实。像所有数据一样,背景至关重要。它可能缺失、有偏见且不准确。它经过医生看法的过滤。即使是血液检查和影像扫描,也经过决定进行哪些检查、采取哪种扫描、公认指南推荐什么、现有技术是什么等决策的过滤。而现有技术取决于数十年来受政治和文化背景影响的研究和资金决策。

人们可能希望,在10年内,对于一些现在仍有争议的疾病,我们将有更清晰的诊断测试,就像随着更好的影像技术出现,多发性硬化症的识别能力得到提高一样。与此同时,我们应该倾听患者的声音,相信他们解释自己经历的能力,即使科学尚不能完全理解它们。

科学的进步并非必然的,它并非独立于资金、政治、框架和偏见而发生。一种自证预言经常发生,医生们:1. 将一种新的、理解不足的、多系统疾病标记为心因性;2. 将此作为不投入大量资金研究其生理起源的理由;3. 然后以缺乏证据为由,说明这种疾病必定是心因性的。

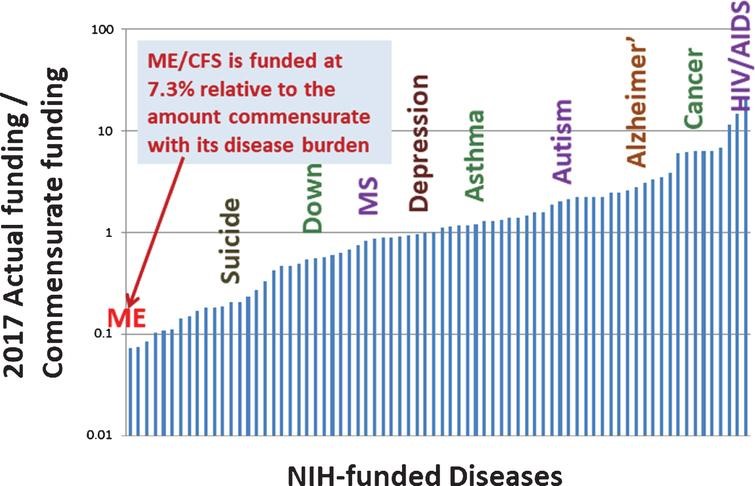

这在很大程度上是肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征(ME/CFS)患者在过去几十年里的经历。肌痛性脑脊髓炎(ME/CFS)涉及免疫系统、自主神经系统和能量代谢的功能障碍(包括线粒体功能障碍、低乙酰化、氧摄取减少和肌肉供氧障碍)。ME/CFS比许多慢性疾病更具致残性,包括慢性肾衰竭、肺癌、中风和2型糖尿病。据估计,有25-29%的患者卧床不起或居家。ME/CFS常由病毒感染触发,因此看到ME/CFS和长新冠之间存在一些重叠并不奇怪。ME/CFS不成比例地影响女性,而一篇现已被推翻的1970年论文将1958年在一家英国医院护士中发生的一次大规模爆发确定为“流行性癔症”。将ME/CFS视为心因性的这一早期叙事很难撼动。即使免疫、代谢和自主神经系统功能障碍的证据不断积累,一些医生仍然坚持认为ME/CFS必定是心因性的。它一直资金严重不足:2013-2017年,美国国立卫生研究院(NIH)的资助相对于其疾病负担而言仅为7.3%。请注意,下面的图表是对数刻度:ME/CFS处于7%,抑郁症和哮喘处于100%,而癌症和艾滋病等疾病接近1000%。

将患者描绘成不科学和非理性,与医学是完美理性的神话是一体两面的。那些不同意将他们确知是生理性的症状被轻描淡写地视为心因性,那些拒绝基于有缺陷研究的治疗,或者那些因种族主义、性别歧视和误诊的经历而不信任医疗机构的患者,被贴上“好斗”或“非理性”的标签,并与阴谋论者和散布虚假信息的人归为一类。

在个体层面,接受错误的心理诊断会延长获得正确诊断所需的时间,因为许多医生将停止寻找生理学解释。英国广播公司(BBC)报道的一项针对12,000名罕见病患者的研究发现,“虽然被误诊为错误的身体疾病会使获得正确诊断的时间翻倍,但获得心理学误诊会使其进一步延长——根据疾病的不同,延长2.5到14倍。”这种动态在疾病层面也同样适用:一旦一种疾病被错误地标记为心因性,许多医生就会停止寻找生理学起源。

我们看到越来越多的努力在《华尔街日报》(WSJ)和《纽约客》(New Yorker)等知名平台中将长新冠轻描淡写地视为心因性。《纽约客》上个月发表的第一篇关于长新冠的特写文章,忽视了采访任何治疗长新冠患者的临床医生,也未引用大量关于新冠病毒如何对多个器官系统造成损害的研究,却采访了几位与此无关领域的医生,他们声称长新冠是心因性的。在回应一位患者关于新冠病毒影响大脑的说法时,作者用了一整段详细说明目前没有证据表明新冠病毒能穿过血脑屏障,但没有提及关于新冠患者的研究发现,这些研究发现认知功能障碍和缺陷、类似于阿尔茨海默病患者的PET扫描结果、神经损伤以及灰质萎缩。这给普通读者留下了新冠病毒是否影响大脑尚未得到证实这一错误印象,这是恶意科学辩论中常见的策略。

《纽约客》的文章在长新冠患者和医生之间建立了一种严格的二分法,暗示患者“蔑视专业知识”;不那么“关心是否有证据支持”;以及过于“不耐烦”。相比之下,医生则赞赏医学所要求的“仔细的研究设计、系统的数据分析以及对结果持怀疑的态度解释”。当然,这是一种错误的二分法:许多患者比他们的医生更了解最新的研究进展,一些患者在同行评审期刊上发表论文,并且有许多医生本身也是患者。另一方面,医生和我们其他人一样容易受到偏见、盲点和体制错误的影响。

1987年,已有4万美国人死于艾滋病,然而政府和制药公司对解决这一健康危机几乎无所作为。艾滋病受到了严重的污名化,联邦支出微乎其微,制药公司缺乏紧迫感。ACT UP的活动家们采用了双管齐下的方法:具有创造性和对抗性的抗议行动,以及知情的科学提案。当FDA拒绝讨论让艾滋病患者获得实验性药物的机会时,ACT UP在其总部进行抗议,封锁入口并在大楼前躺下,旁边放着写有“被FDA杀害”的墓碑。这开启了讨论,而ACT UP提供了可行的科学提案,例如从当前长期对小群人进行药物试验的方法,转变为在短时间内对大群人进行测试,从而极大地加快了进展的速度。ACT UP使用类似的策略抗议NIH和制药公司,要求研究如何治疗导致艾滋病患者死亡的机会性感染,而不仅仅是研究治愈方法。如果不是ACT UP的努力,HIV/艾滋病研究和治疗方面就不会取得如此巨大的进展。

全球范围内,我们正处于一个关键时期,决定社会和政府将如何应对因长新冠而新增的大量残疾人口。早期形成的叙事往往具有不成比例的持久力。我们会否错误地将长新冠标记为心因性,主要投资于无法解决新冠病毒已充分证明的生理损伤的精神病学研究,并在经济上抛弃那些现在无法工作的患者?还是我们会抓住机会改革医学,更好地认识患者的生活经历和知识,在复杂和多系统疾病的生物医学研究中以患者伙伴关系为中心,并加强不足的残疾支持和服务,以改善所有残疾人的生活?我们现在对这些问题做出的集体决定将对未来几十年产生深远影响。